千畴绿景万轴画,满城苍翠碧无尘。草长莺飞的三月,行走在东平,可以看到碧波荡漾的东平湖,满山青翠的山脉丘陵,一景一画,山山水水,绿色,俨然已成为如今东平高质量发展的底色。但是,见过了东平的“绿”,东平的“红”你又是否了解?在东平就有这么一个35年坚持点燃东平“红”的人,他就是东平的一名基层干部、东平红色历史的传播者——许洪胜。

红色种子:少年时代便暗生心中

在东平街道东北有一个普通古老的村庄,相传因北宋真宗皇帝赵恒封禅泰山时在此停留驻驾,故取名驻驾村。驻驾村内的古建筑群,有50余间房屋,多数建于明清及民国时期,建筑风格独具特色。据老一辈人介绍,战争时期,这里曾涌现出过很多抗战英雄,也因此留下一个又一个抗战故事,这既是个千年古村落,也是抗战时期的红色圣地。1965年,许洪胜就出生在这里的一个贫农家庭。

上世纪30年代末,许洪胜的父亲成为一名光荣的共产党员。那时,罗荣桓、陈光带一一五师部分官兵进山东时曾驻扎到东平,面对日伪军的“扫荡”,虽然未参军、未直接参与战争,但在那个烽火连天的动荡年代,许洪胜的父亲和乡亲们多次进入深山老林疏散伤员,隐藏粮草,为共产党员传递重要情报。在许洪胜的成长过程中,父亲和家中老人经常会将他们所亲历的战争和苦难讲给他听,耳濡目染的岁月里,懵懂中,一颗“红色”的种子在他心中悄然扎下根。

不知不觉中,许洪胜被“红色”情节牵引,而这种牵引竟成了他35年来的执着。“一粒种子可以改变一个世界,我希望能尽自己的力量,播下一颗红色的种子,我相信它会萌芽长大。”红色文化传承,成了许洪胜一辈子的事业。

1985年参加工作后,他开始搜集整理与革命先烈、红色历史文化有关的史料、图片,编写书籍,拍摄成片。多年来,他陆续建设了红色记忆馆,恢复修缮东平老三区抗战清泉山会议旧址、抢救伤员的石屋、隐藏革命干部的山洞、存放枪枝弹药的地道等。同时,创作红色歌曲,收集整理了40多个红色故事,出版《东平红色记忆》光盘,举办红色故事摄影展览七次……每天马不停蹄,三十五年倏忽过去。好友张金合曾问他:“你花这么多钱,出这么大力,搞这些东西干啥?”许洪胜回答说:“人活一辈子,应该给社会留下点东西。咱是东平人,咱就要把东平的历史、文化,传承下去。”

红色萌芽:收集历史故事让红色基因融入血脉

3月25日,记者来到东平县城北的清泉山脚下,这里自然风光独特,树木茂密,泉水清洌,呼吸自在。

“延安、井冈山这些革命老区,旅游都搞得很好,长大后我经常思索,东平也是革命老区,抗日战争初期,罗荣桓元帅带兵从黄河西进入东平,开创革命根据地,留下不少动人的事和珍贵的实物,但是怎么样更多人知道呢?”成年后,传承红色文化的种子开始在许洪胜心中萌芽,此后一发不可收拾。“我感觉,自己有责任,把这些故事、历史整理传承,教育现在的人和后来的人,让扎根在家乡土地上的红色种子生根发芽。”许洪胜是这样说的,也是这样做的。

为让清泉山红色文化的宝贵精神财富彰显出新时代的价值,自2016年以来,许洪胜便利用节假日,四处奔波开始收集各山区老革命家的故事,他跑遍了清泉山附近的山山水水、村村寨寨,走访了近百位老人,采访了二十几位老革命军人,查阅了十二家博物馆的抗战资料,先后挖掘寻找到清泉山抗战故事近30多个,抗战旧址17处。

为让真正红色基因流淌在每个家乡儿女的血液中,许洪胜将清泉山的抗战历史挖掘整理了7个故事,印刷了一万份红色教育宣传本,走进附近的中小学样讲解红色故事,播撒红色种子,先后有千余名中小学生们利用节假日或研学等形式,前来清泉山开展革命教育,接受红色文化熏陶。

红色接力: 修复革命旧址吃尽苦头仍意志坚定

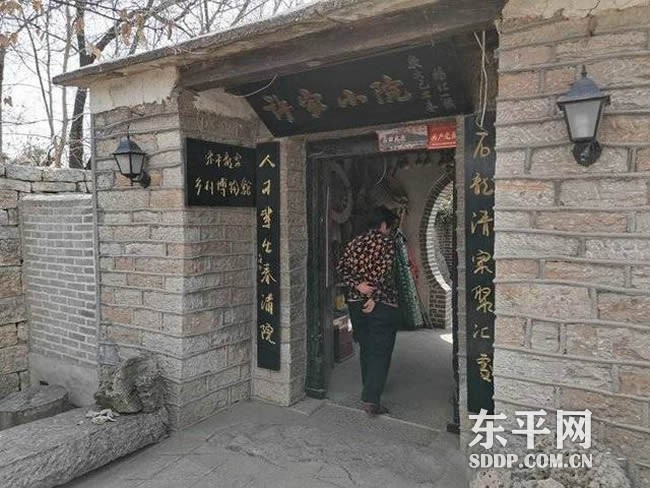

25日,许洪胜还带领记者来到了他的老家驻驾村,丁香花阵阵飘香,村里三四岁的娃娃把他家“许家小院”当成了游玩的好去处,玉兰盛放正当时,小院里还有假山锦鲤此般景致。许家小院是许洪胜自小长大的地方,至今已有100多年历史,96岁的老母亲身体康健,居住其中,与小院一墙之隔就是红色记忆馆。

“来,从这个台阶过去,小心脚下,慢慢走,咱们现在走着的小道,可是革命者曾经每天穿梭、抗战救国的道路!”穿过仅容一人通过的小道,记者跟随许洪胜终于见到了位于驻驾村西侧,由过去战争年代东平三区和驻驾村乡的办公旧址上的三处古宅改建而成的红色记忆纪念馆。

记者了解到,红色记忆纪念馆是许洪胜利用驻驾村自家老宅院,2009年左右开始,自费投资近120万元,自己设计施工的公益文化场所。“驻驾村是红色的起点、红色的圣地,建红色记忆馆能够让我们留住历史文化根脉,守住民族之魂,传承红色精神。”许洪胜说。

在恢复建设抗战旧址施工中,家人有过抱怨,亲戚朋友有过不理解,家访邻居有过议论,前后更是不知有过多少人对他修复革命旧址的“一意孤行”进行“阻拦”。2020年8月份建设恢复地道时,天气酷热,他天天盯在工地上,严把质量安全关,把每块石头的安排,每处洞口的设置,他都亲自指挥,亲自安排,地道建好了,他却变成了一个“紫黑人”,累倒了。数不尽的苦楚,道不明的委屈,即使这样,他依旧意志坚定,毫不动摇。

眼下,许洪胜最忙的一件事,就是清泉山抗战旧址五一的计划开放。跟随许洪胜,记者有幸来到清泉山抗战旧址的地道先睹为快,狭窄的通道仅一人通过,走在其中需低头弯腰前行,虽弯弯曲曲,但其中不时有光束射入,七扭八拐后才走出地道,迎面而来的阳光让人感觉格外温暖。“走在这个地道中,你能深刻体验曾经革命者的艰辛,正如抗战,这过程中有困难也有光亮,但最终人民会迎来阳光。”许洪胜说着,笑着,脸上的表情踏实而满足。

红色传承: 一颗灯塔槐照亮前行路

如今,走进红色记忆纪念馆的展室,墙上挂着革命烈士人物记录,屋内桌子上摆放着老式收音机、茶壶,地上有曾经的长板凳、衣柜等,书架上陈列着东平人文历史故事书,还有许洪胜自己整理出版的东平故事连载十册……一处一物,都透露着浓浓的历史气息。

红色记忆纪念馆院子外一颗形状奇特的灯塔槐吸引了作者的注意力,三股树杈中间是一个三角的石头,石头层叠而起竟有十几层。许洪胜告诉记者,这棵灯塔槐是一位年过八旬的老党员送给他的,初中毕业的许洪胜没有什么文化,但对这颗灯塔槐,他有自己的理解。“这棵树是一颗灯塔槐,代表共产党这颗人民灯塔永远照前方,三角形的基石代表党的执政牢固长久。”就是这样最朴素的理解,坚守初心,坚定着传承红色文化,他说,那是他要走的革命之路。

“东平拥有光荣的革命历史和丰厚的红色文化资源,为了更好地挖掘和利用好这一文化‘富矿’,我计划接下来多借助影视文化的力量,对红色文化进行深度挖掘,并以此为基础,进行剧本再创作,推出更多红色影视作品,传承东平红色文化……”

谈到东平的历史文化,许洪胜滔滔不绝,这或许也正是他 “东平百科全书” 称呼的由来,对未来的发展,许洪胜表示,东平是一块英雄的土地,有着光荣的革命传统,但很多人,尤其是青年一代,却对此知之甚少,下一步,他希望能立足时代发展,借助影视作品、影视宣传的形式,讲好党史,传承红色文化,通过对东平典型历史人物、革命英雄成长历程和英勇事迹进行深度刻画,将红色精神传递给当代人尤其是广大青少年。